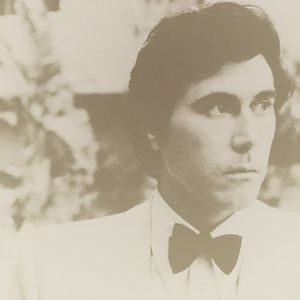

Die neuen Dandys

Erschienen in INDIE #11, Sommer 2006

Sie lassen sich ihrer Anzüge wegen verprügeln, Tracksuits sind ihr Feindbild und der Gedanke an Topshopping macht sie nervös. Ganz im Sinn von Oscar Wilde sind die neuen Dandys die wahren Revolutionäre des neuen Jahrtausends.

„Wir beugen uns keinen Regeln, wir rebellieren, wir bieten eine Alternative, etwas ganz Persönliches. Das würde ich einen Dandy nennen.“ Wenn der Londoner Designer Jeff Griffin den Stil seines gleichnamigen Labels beschreibt, ist das nicht nur eine präzise Definition des Phänomens Dandy, sondern gleichzeitig auch eine knallharte Absage an den bis heute nachwirkenden Lifestyle der Neunzigerjahre.

Die damalige Demokratisierung der Musik, die angestrebte (und schließlich wieder ad acta gelegte) Anonymität von DJs und Laptopmusikern wirkte sich, vom Club ausgehend, nachhaltig auf die Alltagsmode aus. „Urban Camouflage“ lautete das Schlagwort, alles musste bequem, praktisch, resistent gegen Umwelteinflüsse und vor allem unauffällig sein. Sich aus der vor sich hintanzenden Clubcrowd abzuheben, galt als ebensowenig angesagt wie aus den Caffè Latte-schlürfenden Loungebesuchern herauszustechen. Im Würgegriff der Massenkultur war die Individualität mehr oder minder an einem toten Punkt angelangt, daran konnte auch das x-te Paar eigenhändig importierter Designersneaker nichts rütteln. Das Diktat der Leisurewear hatte das Straßenbild jahrelang fest im Griff.

Mit Beginn des neuen Millenniums setzt dann die Gegenbewegung ein. Vor allem in Großbritannien stilisieren sich die neuen Dandys zur Antithese des allgegenwärtigen Casual Style. Ihr Feindbild verkörpert der „Chav“, ein aufdringlicher David Beckham-Klon, der ohne Markentracksuit und protzigen Goldschmuck nicht existieren kann, den Kragen am Poloshirt prinzipiell hochstellt, seine komplett in Burberry gekleidete Freundin als arm candy auf den Fußballplatz mitschleift und der auch sonst nicht gerade durch Subtilität glänzt.

„Heute ist formelle Kleidung weit weniger konservativ als der Kleidungsstil von Kids, die alle genauso wie die anderen aussehen wollen. Eigentlich sollen die uns doch schockieren, aber in Wirklichkeit sind wir es, die Aufsehen erregen“, konstatiert Gustav Temple, Herausgeber von The Chap, das neben anderen Magazinen wie The Idler die Bewegung der „New English Dandies“ definierte.

In ihrem Aufbegehren gegen die ihnen verhasste „Vulgärkultur“ berufen sich Temple und seine formidabel gewandeten Mitstreiter auf die zwei Urväter allen Dandytums, George Bryan „Beau“ Brummel und Oscar Wilde. Brummel setzte dem opulenten aristokratischen Dresscode Ende des 18. Jahrhunderts nüchterne, schlichte, aus den besten Stoffen gefertigte Kleidung in gedeckten Farben entgegen und gilt weithin als Erfinder des bis heute üblichen Herrenanzugs mit Krawatte.

Wie man das eigene Leben zum Kunstwerk erhebt, dazu lieferte Oscar Wilde mit seinen geschliffenen Bonmots sozusagen den ideologischen Überbau: „Wer nicht über seine Verhältnisse lebt, hat einfach keine Fantasie.“ Damit postulierte Wilde ein für allemal, dass Dandytum in seiner realen Umsetzung nicht an finanzielle Mittel gebunden ist. Auch von oberflächlichem Fatzkegepose hält sich der wahre Dandy fern. „Es geht nicht um die Pose, es ist eine ganze Lebenseinstellung, ein alternativer Lebensentwurf, der eigentlich den Punks und Hippies nicht ganz unähnlich ist. Es geht darum, den Status quo nicht zu akzeptieren und nicht so leben zu wollen wie alle anderen“, bringt es The Chap-Herausgeber Temple auf den Punkt. Ähnlich sieht es Clubveranstalter Matthew Glamorre: „Für mich ist das Dandytum eine durch Kleidung ausgedrückte soziopolitische Konfrontationshaltung. Wahre Dandys ironisieren die Zeit, in der sie leben, ihre politischen Führer, die Gesellschaft und die Politik. Das Dandytum besteht in der Verweigerung, den gesellschaftlichen Regeln der Banalität und Konformität zu gehorchen.“ Dass einen dieser Lebensstil selbst im Mutterland der Exzentrik zur Zielscheibe körperlicher Aggression machen kann, wäre Neil Boorman, dem ehemaligen Herausgeber des Sleazenation Magazines, beinahe am eigenen Leib widerfahren. Zur eigenen Sicherheit hält er sich nämlich vorwiegend im sicheren Gebiet rund um die Szenebezirke Shoreditch und Hoxton auf, anderswo hätte ihn sein Auftreten schon öfter in die Reichweite einer ordentlichen Tracht Prügel gebracht.

Wodurch wird man nun zum Dandy? Wenn es nach dem Londoner Journalisten und Autor Robin Dutt, selbst bekennender dandy extraordinaire, geht, liegt die Entscheidung gar nicht bei einem selbst. „Dandyism chose me. You cannot choose it.“ Danach steht der angehende Dandy vor einer der elementarsten Aufgaben, der Zusammenstellung seines Outfits. Dabei hält er auf jeden Fall großen Abstand zu den Tempeln des Massenkonsums, die High Street ist für ihn tabu und Läden wie Topshop würde er wohl nur unter Waffengewalt betreten. Also greift er zum durchdachten Stilmix und paart Schneiderkunst aus der Savile Row, etwa Ozwald Boateng oder Richard James, mit ausgewählten Flohmarktfunden und Erbstücken aus der Familie. Auch der quintessentiellen Britishness verbundene Labels wie Paul Smith, Vivienne Westwood, Belstaff, Duffer of St. George, Fred Perry und, in kleinen Dosen, Burberry stehen zur Auswahl. Fehlende finanzielle Mittel sollen den Dandy keinesfalls von seinem Lebensstil abhalten, sondern werden durch eigentlich unpassende Kombinationen und gewollte Brüche kompensiert.

Einen letzten Tipp an den zeitgenössischen Dandy für das angemessene Verhalten im Club hat Nick Hart, von Spencer Hart in der Savile Row, parat: „Es ist vier Uhr früh und du führst dich gerade mächtig auf dem Dancefloor auf. Aber statt dein Jackett auszuziehen, machst du noch den mittleren Knopf zu, weil es gut aussieht, und gut auszusehen ist viel wichtiger als Bequemlichkeit. Das ist der Unterschied zwischen Hipness und Seriosität, zwischen Mick Jagger und Paul McCartney.“

Literaturtipp: „The New English Dandy“ von Alice Cicolini, erschienen bei Thames & Hudson.

Foto: Marshall Matlock